2019.12.25

メリクリ!

日本で初めてクリスマスしたのって大内家らしいよ。

世界史的にすごいんだって。大内家。やばいね!!(語彙力)

はい。なので落書きを貼りに来ました。

今年は隆元さんがサンタとなって、みんなにプレゼントを配るよ★

調子乗ってサンタさんに近づこうとすると、ブラックサンタの隆房さんにぼっこぼこにされるので気を付けよう★

2019.11.27

本日は隆綱くんの日ですよ。

良い綱の日。最高の日です!!!(だが命日/旧暦である)

隆綱くんちの辺りは地元では酒処として有名なとこがあり、毎年酒まつりっていうイベントがあったりして、会場からJRの駅までが酔っ払いでカオスになることでおなじみだったりもします。

ボージョレ・ヌーヴォーも解禁したしね。

ということで。

みんなで飲み会をしたよっていう感じの落書きを貼ります。

右から、隆良さん、隆綱さん、隆元さん、陶さん、黒川さん、冷泉さん、岡部さん、弘中さん。です。

酒に超強い隆綱くんが、我々の間で一大ムーブメントを巻き起こしております。

隆良さんが心配するように、ふんわりほっこり系男子の隆綱くんは、色んな方からお誘いを受けてしまいます。よーしここは酔いつぶしてお持ち帰りしちゃうよー★って悪いこと考える人が多数現れるわけですが、いざ、酒宴が進むにつれ、あれ…?おかしいな…?ってなって、一人、また一人と倒れていくのです。

顔色ひとつ変わらないので、あれ?これは水だったかな?って一口ちょうだいして確認すると、ふつーに酒だったーってまた倒れるよ。(そばに一升瓶がたくさん転がっているよ)

隆良さんは隆綱くんを守るためにある程度頑張りますが、逆に守られてしまいます。

いつも肩を借りれてるのに、記憶がないのでまるで覚えていません。

黒川さんと冷泉さんは、食と酒の好みが合うのでたまに飲み会開きます。

(ジンとかをショット飲みしてほしい二人)

弘中さんもくっついてくるけど、だいたい酔いつぶれて寝てしまい、途中からカルピス与えられたりします。

岡部さんは冷泉さんと弘中さんの間にいますよ。

絶対ワインとか注ぎ方からテイスティングまで完璧に決まってるってイメージを皆に持たれたりするんだけど、アルコール入ったら強制シャットダウン入ります。

真ん中にいる絡み酒の隆元さんは、だいたい父上のことを大声で愚痴るので、元就さんが山口に来たときになんだか微妙な視線を感じたりしたかもしれません。

陶さんは、隆元さんを心配してるけど、お酒プレイで色々したことを思い出したりして、早く二人きりになりたいな…なんて思ってなんて…はい。

2019.11.15

●更新メモ: めがねのような

本日は義隆様のお誕生日!!です!!(旧暦のね)

ということで、当サイト影の主役にあらせられます、義隆様生誕祭2019を執り行いたいと思います!!!

義隆様のお誕生日会ってめちゃめちゃ豪華そうだもんね!

などと言いつつ、いつものくだらない漫画をあげるだけであります。

今回の話は、眼鏡。です。

当方眼鏡男子大好きです。

義隆様は日本で一番最初に眼鏡を貰ったといわれており、日本眼鏡界のパイオニア的存在なんですよ。

なので、最初から眼鏡を描いちゃってたわけなんですけども。

でも途中で気づきました。

義隆様が眼鏡をもらったのって、宣教師ザビエル様からなんですが、ザビエル様から贈られたのは、例のあれのほんと直前ぐらいだったってことに。

隆元さんはとっくに吉田に帰ってしもうとった。

いや、うちではもう現代のスタッフがタイムスリップしてきているから、そんなことを気にしなくてもいいってぐらい時代考証のすべてが適当なんですけどもね。

でもでも、どっかから眼鏡的なものを入手できた可能性ってなかったのかな?って、しょうもない疑問が浮かんでしまいまして、眼鏡の歴史を軽く眺めました。

そしたらね、東方見聞録のマルコポーロ様が中国の方で眼鏡っぽいの使ってたでって言うから!!

でも近眼用ではなく老眼用らしかったのですが。だから、虫眼鏡っぽいやつかな?って解釈したのをネタにしてみました。

眼鏡の歴史を研究している人にとっては、義隆様って有名人なのかもってぐらいお名前が出てきて、ちょっと嬉しくなったりしました。

現代にうちの義隆様がいたら、ハ〇キルーペ大好きそうです。

2019.10.31

今年もハロウィンがやって参りました。

今年はもういいだろうと思ってたんですが、直前でスマホゲームの例の201Xで冷泉さんのハロウィンコスが出てるって相方から教えてもらって、テンションが薄く上がったために何か描こうって思ったんだけど!

今から描いても間に合わないから、軽い落書きにしよって妥協しまして。

割とがっつり目の腐向けを描くと、女子を愛でたくなってしょうがない病に陥ってしまいます。あんまり信じてもらえないんですけど、女子も大好きなんです。(語弊ある言い方)

で。最近、五龍ちゃん全然描いてなかったから描きたくなりまして。

でも宍戸さんは別にいいやってなって(ひどい)

とにかく女子だらけにしたいって思ってな。

でも隆元さん隆綱さん達はこの間描いたし…。んー。。

いっそのこと、毛利家の嫁たちを描いてみるか。ってゴシック系の服にはまったあのころを思い出しながら、適当にデザインして突然の登場をいたします。

左から、尾崎さん、五龍ちゃん、新庄さん、問田さん。だよ。たぶん。

尾崎さんは、隆元さんの奥様なだけあって、ゆるふわ界のレジェンド的存在で、新庄さんは、不美人なんていわれているけど、女の子らしくないだけみたいな(五龍ちゃんから、もっと女の子らしくしたらとかって喧嘩になったり)、問田さんは、隆景さんに大事に大事にされているキラキラした存在(だが隆景さんの行動を逐一把握しておきたい)

っていう夢を抱いています。(201Xの奥様方が好きすぎてつらい)

でも女子だからっていってもキャピキャピはしませんよ。

うちのサイトのきゃぴきゃぴはきゃぴ兼さんが担当しますからね!(弘中さんのことだよ★)

とにかく、元春さんが新庄さんと五龍さんに両側から引っ張られるときは生命の危機を感じるぐらいにやばそうな気がするよ。

2019.10.17

●更新メモ: 懸想の幽鬼 05

黒天のラストを更新しました。

もうすっかり秋めいていますが、まだ夏を引きずっております。

お祭りでわいわいする話を描きたすぎてしょうがなかったんよ。めでたく女子が一人増えました。

黒川さんにおかれましては酷い役回りをさせてしまい、性格も好き放題に描いてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。

隆良さんにもお詫びを申し上げる次第にございます。

それから、岡部さんも…。謝りだしたらキリがない。ていうか全員に謝る必要があった。

一応、三角関係みたいなのがテーマとしてあったのでそれっぽくしてみたんですが、そもそもの話ね、とか色々つっこみどころあるし真面目なテンションがR18描くより恥ずかしいし(なんでだよ)

けれども、描いててめちゃめちゃ楽しかったので、そっと置いて幕引きといたしまするですよ。

2019.10.03

本日は弘中さんの日でございます。

なのでまたまた落書きを貼りに来ました。

弘中さんのことについて、9/23の雑記の中で色々書いたのですけども。

そもそも…うちのサイトにまともな人なんて登場してなかったってことに…

気づいてね…

史実を勉強しすぎて自分の頭がよくなったと錯覚していた!

なんてことでしょう。

深く反省しました。わたくし。

ということで、うちの弘中さんは、これからも弘中三河守隆兼として引き続きこのまま明るく元気に活動してゆくよ!

2019.10.01

本日は陶さんの日でございます。

なので落書きを貼りに来ました。

たまにはクールな感じで。今年は江良さんもついています。

暑さも落ち着いてきたので、ジャケットっぽい羽織にファーをつけてみました。

狼虎豹でちょっと悪ぶってみるとしますかねって描いたけども、中身がアレなのでどんなに気取っても犬2と猫1にしか見えないよ。

夜のお店で働く人たちみたい。クラブTKにようこそ。

隆元さんがいないとすぐ偉そうな態度になる陶さんです。

2019.09.23

8月の話になりますが、祖父母の墓参り後に、田んぼアートになった「たかたん」を見に行ってきました。すごかったです。たかたんめっちゃ好きです。ゆるキャラグランプリにも投票したよ。いずれは、サンチェくん(サンフレッチェのマスコットキャラ)も隣に描かれるかもですって。楽しみ!

そして更に遡ること6月末から7月中。厳島合戦の講座を受けてきました。

今頃その時のことを書きます。

長くてまとめるのに時間がかかりました。そしてまとめきれてないです。

読みたい方のみ続きをご覧くだされば幸いにござります。

★★★

この講座は、厳島合戦の本を出された先生直々の講座ということで、申込制だったんですが、募集定員の2倍応募が来たらしくて抽選になりました。その抽選に奇跡的に受かった!ので行くことができました。

先生は、こんな事に運を使わなくてもと仰られてましたが、ここで使えてよかったです!と思いました。

あと、隣に座ったご婦人(かなり高齢の方)から、秋山先生の講座はいつも面白いですね、とお声掛けを頂きました。なぜバレたのか?と思いましたが、先生の講座はファンが多いから、よく来られる方も多いんだろうなって思いました。私も頑張らねばですよ。

講座の内容は、すでに先生が出されているいくつかの本からの抜粋ということでした。

先生の本は印税を大学の研究費にあててると仰られてました。Amazonとかのネット通販では印税つかないらしいので、普通の書店で買うといいようです。宮島学という本は買いました。知らないことがいっぱいだった…

◆◆内容について

いろいろ書きたいところがありますが、キリがないので気になったとこだけ書きます。その割に長文です。

●厳島合戦の前提は陶さんのクーデターにはじまる

元就さんは陶さんのクーデターに明らかに関与しました。

大内さんの出雲遠征の失敗がきっかけですが、先生曰く、月山富田城はとても広いので力で攻め込んだら負けると思うとおっしゃられました。

●16歳で家督を継いだ陶さん、27歳で家督を継いだ元就さん。

二人は本来なら家督を継がなくて良かった。元就さんは家督相続の時の年齢が10年違う。庶子として苦労してきたことと関係があるかもしれない。共通、対照的な部分が二人にはある。

●元就さんが山口に来たことについて

陶さんと示し合わせた結果だとか。

陶さんの使者が密書持って元就さんとこ行ってたよっていう杉さんの証言があった。

●クーデターの計画は、元春さんと隆綱くんにも軽く伝わっていた(1年前)

→同内容の文書が存在してるそうです。

隆綱くんは、陶さんとの仲介役の元就さん隆元さんに「どれほどの土地をもらえますか?」って聞き、陶さんに聞いてみるねって元就さんは答えたらしいよ。後に貰えたみたい。元春さんも同様に土地を貰えたらしい。

・こういうのを安芸国衆の皆さんにやったっぽくて、元就さん隆元さんは仲介役となり、安芸備後の土地を条件に仲間に引き入れたそうです。

→この時協力して土地を貰ったことでね、安芸備後両国を毛利家の事実上の勢力圏として大内、陶から認められたことになったんだよ、と、後に隆景さんは元清、元政さんに語ったらしい。

(土地をあげちゃうと後にそこが領地になる。ということは…?)

・元就さんはどうしても欲しかった広島湾頭も手に入れた(船で色々できるようになった)

・ところで隆景さんが小早川家を相続した時に同意したのは陶さんだったんだって。義隆様のときにいろいろ成立してると思ってたからなんか意外だった。

●陶さんと毛利の断交(破局)

・1553年10月、吉見さん(津和野)VS陶さん益田さん(石見)の戦いが始まった。

・12月上旬に吉見さんは陶さんに降伏し、一旦和談したけど、決裂。

・12月後半から翌年正月にかけて、元就さん達にも出陣を要請。

→しかし問題が発生していた。

・1553年11月、元就さんと隆元さんは、厳島神社の神官、棚守さんから、陶さんは毛利を滅ぼしたいみたいって聞かされていた。元就さんと隆元さんは、その事を覚悟したから神前の祈願をお願いしたいと棚守さんに依頼しました。

・このため陶さんと協調するか断交するか12月から翌年4月の半年ぐらい協議することに

→陶さんから石見に参陣を要請されたが、罠だから行っちゃだめっていう隆元さんの書状あり。父上が行くと、きっと殺されるし尼子さん達もこっちに来るかもしれないから僕と元春で行くなど。元就さんは自分が行って、もしやられても隆元さんがいるからみたいな気持ちはあったが、父上のように陶さんに対抗出来る人はいないんだよ!と隆元さんは主張した。軽く自分には出来ないって言ってのける隆元さんぱない。

・隆元さんも謀略に参加

→大内家(義長、晴賢と杉、内藤)の内情を教えて!と人質時代仲の良かったお坊さんに依頼している。

義長さんと陶さんは本当にうまくいっているのでしょうか。大内家の事情を教えてほしい。一度聞いたけどあんまり教えてくれなかった。よく思い出して教えてくれないかな。

大内家の内部に亀裂が入ってないか、そこに勝算があるのでは?義長さまを毛利方に引き入れて陶を討ちたいよね!と言ってた。すごい!

(ほかにもちゃんと仕事しているところはたくさんあったんですが、割愛しますすみません…)

・この頃の元就さんは陶さんと戦っても勝てるとは思えず、失敗したら尼子さんとの挟み撃ちにもあってしまいかねないから、当面はこのままと考えてた。

・だが、1554年2月から3月にかけて、平賀さんのとこに元就さんの悪い噂を書いた回覧板を、陶さんが使僧に持たせて送り込んだんだけど、何この怪しい人って平賀さんに捕まってしまい、これが最終的な引き金となって断交になったそうです。

1554年4月頃のお話。

平賀さんは元就さん達に恩義があったそうな。(義隆様のときに家督相続で色々あったらしい)

・毛利さんが挙兵したときに陶さんが放ったお言葉

「悪逆の企て是非に及ばず」「猛悪無道のいたすところ」

猛悪=荒々しく、悪事も平気ですること。

無道=人たる道にそむくこと。道理にはずれていること。

先生は言いました。

あなたが言ってはいけません。と。

陶さんは人質として送った家臣を簡単に見捨てたりしちゃうのにね。

●隆景さん元就さんにキレられる

9月21日に陶さんが厳島に上陸してしまい、元就さんはちょっと慌てた。

廿日市に進出した隆元さんに諸事を急ぐように、元春さん達も佐東(安佐南区のへん)にいたから廿日市まで早く来て!と言った。

9月26日には、隆景さんに、来島に出向いて援軍を連れてきて。まずは小早川の警固衆が来て、それから来島さんも引き続いて来たらいいからね。っていうような書状を出した元就さん。しかし宮之城がピンチになってしまい。27日に出してた書状では、隆景さんがまだ来ないことにしびれをきらせ、はよー来い言いよろーがー!っていう急に短気になる昭和のお父さんみたいなテンションで催促してしまう。

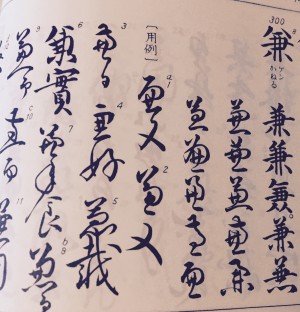

◆謎の人弘中さんについて

・隆兼さんは隆包ではなかった

通名が兼だから隆兼が正しい表記ですよ、と。

くずし字で、包と兼は似ている、宮島にある案内板の表記を全部書き直したいと。

仰られておりました。

確かに似てる字がなくはない?のでしょうか…?

隆兼さんの花押見たことありますが、兼の上の辺がぐちゃってなってて読みづらかった、かも?

奇しくも、隆兼さんの表記が合ってた!と喜ぶとこですが、問題の年齢の部分が不明瞭です。

先生の言い方だと、陶さんと同じ年の生まれではないという感じに受け取れました。

となると、同行した息子の源太郎くんが同じ年だったかも?弘中源太郎隆助だったりしたかな?てことは冷泉さんと名前の読みが一緒だったってことかな?名前がかぶったから隆守に変えたとかだったりするかな?

だいぶ立ち位置が変わりそう…と考えたんですが、変わらないばかりか新たな萌えが発掘出来そうだった。あぶないあぶない。

・弘中さんが残した遺書が九州にあった

→秋山先生が20年前に元就関連の文書を沢山探されたそうです。

福岡の方にも出向き、とにかく本をめくったらかなり見つかったとのこと。(すごい)

弘中さんの娘(梅ちゃん)が西郷家に嫁いだため、西郷家に文書が残ってたそうです。さすが西郷家。

・弘中さんの遺書は女学生も泣ける

「このような手紙を書くのは武士のならいだから書いたんだよ。これが届いたからといって気にしないでね」

→遺書は、他人に見られることを想定して書いてあるが、隆兼さんの遺書は奥さんのこんちゃんにだけ宛てた内容で、妻や娘に対する愛情や心配りに満ちていて、戦国時代の遺書としてはもっとも美しい文書だと先生は仰っておられますよ。生徒さんの中に泣いた子がいるらしい。素敵な奥さんになりますよその子は(もらい泣き)

奥さんに、厳島に行くの反対してるのに、陶さんが他の側近の人達の意見を採用して行ってしまったから悔しいって本音を言ってるのとかいいなって思ったよね。

当時の夫婦関係って家を守るために政略結婚したり、折角夫婦になっても別々に暮らしたりとかして、良い関係を築くのは大変だっただろうになんか優しいお手紙と思った。

・合戦当日の隆兼さん

→家臣2、300人引き連れて、人一人通るのがやっとの断崖絶壁を登って龍の岩に上がったけども、元就さんの手によって仲間は降伏したり逃げたりして、父子と懇意にしてたお坊さんと3人だけが残った。3人は切腹した。当時はお坊さんが一緒に腹を斬ることは無かったから前代未聞だった。

(多賀覚書では、柱?にもたれて立ったまま死んだって書いてあって、なにそれ太陽にほえろっぽくないって思った。柱はたぶんないけど)

・大内氏の有力家臣でただ一人、陶さんに味方して厳島に来た弘中さん。

→義長さん、内藤さん、杉さん達は関与してなかった。陶さん直属の部下の皆さんで構成されていたらしい。だから船も不足したし、毛利方が宮之城に援軍を送ることも阻止出来ずだったそうな。

◆その後の義長さんの対応がすてき

弘中さんからの望みは無事に義長さんに届いたみたい。

弘中さんの奥様にあてて、弘中さんの娘に希望の所領をあげるよって内容のお手紙が届きました。

戦国時代っていったら、男同士の戦いで、女は外で見守るか時の流れに身を任すしかないって感じでなんか蔑ろにされがちと思うんですけど、上に立った人達が、女性に向けてちゃんとした手紙を書いてやりとりしてるさまが、すごく素敵だなあと思いました。

(奥様っていう言葉自体のことをおこう様っていうらしかった)

弘中さん一族の人達は、九州に落ち延び、後に大内輝弘さんの時に一緒に出陣して再興を夢見てた。けど、結局やられてしまったとか。切ない。

主人が討死してから14年間言いつけを守っていた。それまでずっと諦めてなかった。

弘中さんはめっちゃ慕われてたんだなあと思いました。

輝弘さんが来た時は元就さんはとても慌てたらしい。

●ということで、厳島合戦は元就VS陶、弘中

もしくは、元就、棚守VS陶、弘中 だったのだ!! (完)

→棚守さんとは

厳島の神主さん。最初大内(陶に変わっても)に仕えてたが、その地位を奪われそうになったため、元就さんに陶さんがそちらとやり合おうとしてますよと言った人

唯一、実際の厳島合戦を自分の目で見た人ということで、覚書の信憑性はとても高い。この講座も、この方の覚書から紐解くみたいな感じで行われてた。

が、陶さん本人から、毛利を潰したいって言った書状があるのかないのかわからないため、棚守さんが黒幕に見えてしょうがない。

以上です。

厳島合戦、というか私が最初にネットやらで簡単に調べたイメージでは、謀反を起こした陶晴賢はめっちゃくちゃ嫌な奴で、我らが毛利元就様に正義の奇襲を受けて打ち滅ぼされたのです!みたいな感じだった。

そんな言うても戦国時代だから、どっちがいいとか悪いとかないんじゃないのー?とか適当に設定してこのサイトを始めたのは懐かしい思い出。

それから、関連の本をいくつか読んだり、講座を受けたり、大河ドラマもでしたけど、陶さんの事ってほぼ悪く言われないし、書かれてないんですよね。だから余計好きになって拗らせてしまったんですけど。

これもご自身の目と足とで本物の書状に触れて実際の地に赴き、まとめて下さったもの、講座を開いて下さる方がおられるから、知識を得る事が出来るんですよね。今回の講座も過去十数年の研究の成果との事で、毛利や大内の研究をなさってる方々は神様と崇め奉るしかないです本当に。

講座を聞いて気になるところはまだまだありました。

・折敷畑の戦いとか白井賢胤さんとか小早川と争っていた、宇賀嶋さんのお城があった島が小歌島ってかわいい名前と思ったりとか来島村上能島村上とか水軍関連ややこしや…ってなったりとか

・三浦越中守さんのこと。三浦越中守や神領衆の人たちが言うから行っちゃったみたいなことが書いてあったんですが、江良さん亡き後の三浦越中守さんがどんな人だったのかとても気になります。陶さんになんで気に入られたのかとか。どっか書いてあるかな。また探してみなければです。勉強って楽しいね。

2019.09.09

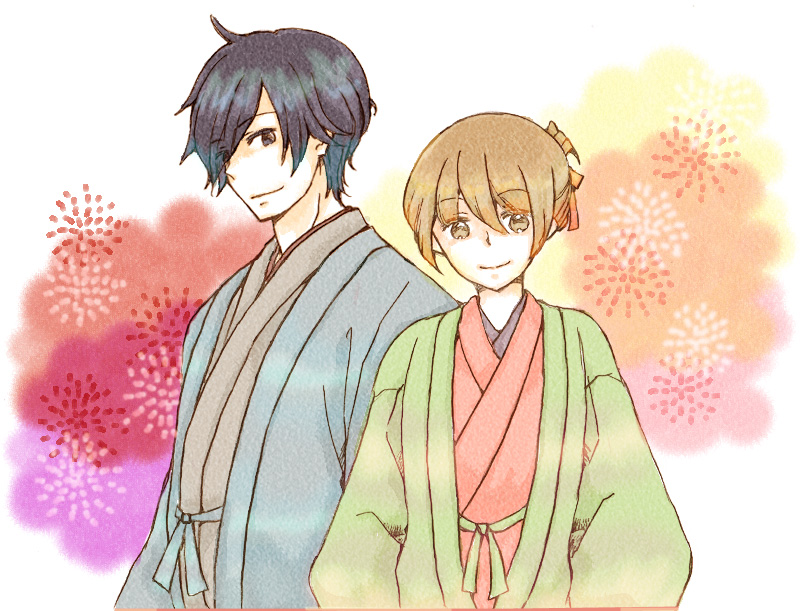

●更新メモ: 夏祭り再び

夏も終わりですが陶さんと隆元さんのお祭りのお話を上げますよ。

夏といえば浴衣!だからね!

隆元さんをまた女子にしちゃいました。

二人とも着流しにしたらつまらなかったんだ…。華が必要だった。

半衿いつも通り描いちゃって着流しと着物寄りになってしまいましたが、舞台が現代仕様なのでもういいやって投げやり。

今流行の、未来から時間旅行して来られたスタッフさんがいるのだよ、みたいなことにしとくかな。

一応、昔描いた「夏祭りと飴の味」っていう話の続きみたいな事でお送りしてます。

絵の違いに自分で驚いてしまいますが、圧倒的に昔の方が楽しく漫画描いてます。

何も知らなかったからね!

今月から漫画の更新さらに遅くなると思います。

記念日が続くこともあるのですが、この話描いてる最中にPCが壊れてしまい、新PCになっちゃって。突然のWindows10デビューしました。来年Windows7のサポートが切れるから、どっちにしても近いうち変えなきゃだったんですけど、心の準備がまだ出来てない状況で若干混乱しておるためです。

新PCっていっても中古だからいつまで使えるかわからないのも心配なところ。

今まで漫画描く時に使ってたソフトが使えなくなったので、最近使い始めたソフトで作業したんですが、もう何がなんだか。

まあでも、今年の目標が黒天のR18を描くことだったから目標は達成できたから、のんびり更新に戻したいなってのもある。

あ、ずっとR18が更新履歴のトップにあったことをお詫びするの忘れていました。すみませんでした。これで多少の浄化は出来た?かな?

2019.09.01

本日は大寧寺の皆さんの日でございます。

なのでまた落書きを貼るよ。

去年は裸族にしちゃったから一枚着せてみました。

義隆様を書く余裕がなくて4人のみです。

苦手な塗り絵までしてしまい大変後悔しています。

A4の紙に何も考えずに描いてったら密集してしまったし。

なので4人は若干迷惑がっております。

そういえば4人と義隆様の年齢差とかってどうだったっけ、ってふと思って、調べ直したところ、意外と年齢が近かったんです。

冷泉さん 永正10年(1513年)

黒川さん 永正9年(1512年)

岡部さん 不明

隆良さん 永正8年(1511年)

義隆様 永正4年(1507年)

岡部さんの年齢がわからないので仮定ですが、現在の所、冷泉さんが一番年下でした…。アホの子になってしまった隆良さんがこの4人の中で一番年上の可能性がある。義隆様とは4歳しか違わなかった。なんか衝撃を受けています。今頃。

黒川さんとは1歳違いだったからやったね!って感じでしたが。(歳近い方が好き)

岡部さんの年齢をどうするか問題ですが、江良さんが永正12年(1515年)だったので、永正11年はどうですかね?って勝手に思ってます。間に差し込もうとしてみるよ。

2019.08.04

本日隆元さんの日です。

なので落書きを貼りますよー

私の中の隆元様はいつもこんな風にキラッキラしています。

新しいソフトはキラキラ感が増してよいね。

昔はこんな風なバストアップしかよう描かんかったんですけど、最近はせめてうっすらポーズを取り、腰ぐらいまでは描こうと思えるようになりました。すごい進歩です。

このサイトも、始めてからまもなく6年になります。

隆元さんの事を教えて貰ってハマってからサイト立ち上げるまでは1年ぐらい間があるので、隆元さん推しになったのは7年前ということになります。

隆元さんきっかけに、毛利家、大内家の事を知ることができて、若い頃なら絶対行かなかったであろう公開講座や、史跡巡りにも行ったりして、地元広島と、山口の歴史を少し知ることも出来るようになってきました。大変充実した時間を過ごさせて貰えてるなあと日々感謝するばかりです。

元々は地元の歴史の勉強をするために、キャラ化した方が覚えやすいかなって、描き始めたものが、ここまで自分の中で大きくなるとは思いもせず、うれしい悲鳴をあげる毎日です。

今後も続けていって、将来振り返ったときに、これがライフワークだったんだ、と思えるようになっていけたらいいなと思っています。

2019.07.26

●更新メモ: 懸想の幽鬼 04

黒天4回目の更新です。

前回お伝えしておりましたとおり、最初から最後までR18です。

ここからパスワード入れていただく仕様になりますので、お手数ですが「tkr」を入力いただきご覧いただければと思います…

とはいえ、見た後ガッカリする可能性もあるので一度入力いただければ、他のR18は普通にご覧いただけるようにしております。一応作法として設定しているだけなんで面倒と感じたら申し訳ありません…

でね、この話なんですけども。

最初に書くの忘れていました。以前切羽詰まった隆良くんが、隆綱くんを壁ドンして押し倒してしまってなんだかこじれちゃってる、っていう話(天野劇場)に関連する話となっております。

(久しぶりに読み返してみて、どしたんこのテンションとはなったが)

隆良くん、隆綱くんのことすごくすごく大事にしてるの。

だから、隆元さんに匹敵するほどの天然ものの隆綱くんが大内家に来たら、絶対に何か大変な事に巻き込まれるに違いないって思い込んでいます。

その絶対はどこから来てるのかなって考えた時に、実体験を元にしているから半端ない危機感を感じているんだよって事にしたら、隣にいつも黒川さんがいたんですよ。

っていうとこからの、R18です。

隆良くんはね、皆からは、殿に近すぎてもうとっくにお手つきになってるだろうからって思われています。黒川さんもその内の一人だった。

殿的には、いつでも手が出せそうだからって置いといたら今日まで来ちゃってたんだよ。

つまり、まだいかれてないならいくしかないじゃない!みたいな事です。

この頃の殿は、ハイパーキュートな隆房くんとハードなプレイができたら何でもいーよーって状態だから怒られることもないのよ。

危機感が無さすぎたのは、隆良くんだったっていう。

もうちょいページ数増やそうか迷ったけど、延々とRしてもなっていうのと、2人ばっか描いてたら飽きてきたからまあいっかと投下ですよ。

まあなんだ、攻め役の人が受け手に回るのが好きなんですよ。その時には相手はより攻めっぽい人に変わるんですけどね。攻め役だから恥ずかしがらずに発声も出来ますしね。(?)

次はエピローグ的な、まあ読んでも読まなくてもいい感じのやつで最後です。

更新的には陶隆の話を先に描いて上げようかなって思ってます。

2019.06.24

隆景さんの日とっくに過ぎてしまいましたが落書きしたので貼ります。

元就さんの日も近いですが、元春さんが名代を務めたということにしてみた。

去年の豪雨災害で、隆景さんのお墓の辺りも被害に遭ったそうです。場所の報道があった時にあの辺隆景さんちの辺じゃないかって思ってたら本当にそうだったことを思い出します。つい最近、菩提寺の方でクラウドファンディングやってることを知って、微力ながら参加させて頂いたりしました。

広島の被害に遭ったところ、殆どが知っている所でした。芸備線もよく乗っていたし。知人の家も浸水の被害に遭ったりとか、相方が危険な目に遭ったりとかあって、思い出すだけで気持ちが憂鬱になります。今年も梅雨がまだ来ていないから、雨が一気に降らないか心配です。風情ある季節に戻ってほしいなって思います。

2019.06.21

●更新メモ: 懸想の幽鬼 03

黒天の漫画更新しました。

なんだか黒川さんの余裕がなくなります。

隆良さんはなぜか大内家にいるのに、絶対に自分に矢印が向くことはない、などと謎の自信を持っています。

そして仲良い人にはハッキリモノを言うので、それ言ったらダメだよ的なのバンバン言っちゃって後で後悔するタイプでもあります。

2話目の更新メモの時に、普段は不思議な雰囲気で何考えてるかわからない人が好き、などとと書きましたが、そこにプラスして、しかし表に出さないだけで結構真面目で若干のドロドロ感があるというのが私のツボであります。

なんでこうなってんのかわかる?お前のせいだよ。的なのが好きなん。はい。

次からはR18になります。

ページ数いつもより少し多めなので、更新遅くなると思います。。

2019.06.05

連日のように雑記更新してますがこれで一旦終わりです。

信長201Xで一位取った記念の冷泉さん落書きしたから上げるね。

昨年は脱いじゃったから、今年はふつうに描こうとしたんですけど、鎧やら何やら描くのが超めんどくさくて、結局脱がしてしまいました。

結果昨年よりも露出高めになったので隠してみる。

オプションで弘中さんもついています。ご査収ください。

ほんとに記念の絵かっていうと途中からやっぱり好きに描こうってなりました。

ごめんなさい。

描いてる最中今まで使ってた色塗りソフトが起動しなくなっちゃって慌てました。とっくの昔にお役御免の古いソフトを無理矢理使ってたから、いつか来ると思ってましたがとうとう逝ってしまった。

とりあえず適当にフリーソフトで塗り絵してみました。フリーなのに多機能すぎて驚きを隠せません。すごい時代になったものだ。使いこなせる気は微塵もいたしませんけども。

2019.06.04

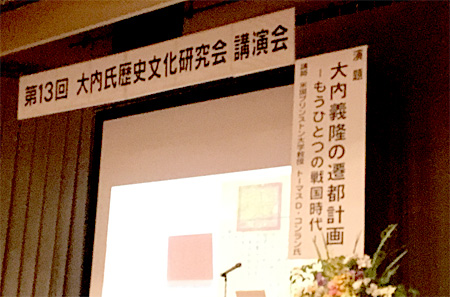

5月末、「大内義隆の遷都計画-もうひとつの戦国時代-」初の大内家講座に参加しました。

★★★

大内氏歴史文化研究会主催の講演会だそうで、なんて素敵な研究会があるのだろうかと感動しました。山口に住んでたらすぐに入りたいって思いました。そんでもし入るときはこんなふざけたサイトは即閉じ、一度出家してから出直したいと思います。

当日は午前中に町内会の集まりがあったので、講座開始から30分ぐらい遅刻して到着しました。

講師の方が、米国プリンストン大学の先生ということで、なぜ大内氏の研究をはじめられたのかなど、最初の方にお話されていたようなんですが、聴けなかったのが残念でなりません。

頂いた資料に、イエズス会や中国治乱記、フロイスの日本史とか書いてある上に、この講座の趣旨が、京都から山口に天皇を移そうとしていたっていうお話だったので、スケールでかすぎて終始ガクブルでした。

そしてまたレジュメ的なのがなくて、おそらく書紀の方が書かれたもの?が流れている掲示板のようなものがあったので、それを書き写させて頂いたり、自分なりに目指せ速記したのですが、まるで追いつけずぐにゃぐにゃになりました。

だが、すいませんが自分のためにここに書きます。

(どっか書いといてもなくしてしまうから)

・大内が滅びたあと、大陸との貿易は停滞した。

・義隆は中国、朝鮮との交易を行い、九州中国地方を支配していた。

富と権力を使った。管頭の細川氏らとも懇意にしていた。

・義隆は京都に行ったことはなかったが、従二位になったから、天皇に直接交渉することができた。

・京都で行われる儀式を金銭面で支援した。御所の修復に五千疋した。

・山口には10万戸以上家があった

・三好氏は阿波の国で頭角を示していた。細川氏の重臣である

京都は三好氏の配下にあった

三好長慶は曽祖父の性格を受け継いだ

朝廷への参入の流れを阻止した

長慶は軍事上のことを優先し支援を受けようとしなかった

前代未聞だった。長慶は京都を支配したが評判は悪かった

・後奈良天皇は山口に安定を求めた

・中国が義隆を庇護者として頼りにしていた

・義興は細川氏とともに10年間京都と山城国を治めた

・山城権守を得ているが意味があるか考えたとき、山城=京都なので朝廷を守護する意味あいがあったかも

・後奈良天皇は京都を守る任務を帯びた役人として義隆を任命した

・都を山口に移そうとする計画が現実味を帯びる

・軍事衝突も多く起こった

・16世紀後半からの史料では、遷都計画があったことは消されている

・以前の史料には遷都計画について触れているものがいくつかあるが、これらは共通の原本から書かれたものではないようだ

・1540年代に元関白だった公家が山口に行っている

・山口に集まった公家は最も重要な儀式、節会の専門家の人達

・1535~39年に節会に参加した人で、文書を作った人がいる

1537年に詳細な記録がある

・これらから、天皇を山口に移そうとしてたことの証左になる

・当時は朝廷の機能が動かず儀式もなかった

・記録の不一致はあっても皆無ではない

・当時の政治や儀式の状況は公家の日記が有効

・山科言継は朝廷の中心人物だった

即位礼の費用や経費関連に深く関わった人

七曜暦の記録が残っている

・節会を再開しようとした義隆は、知識ある人を山口に移そうとした

・言継記、天文21年は4月以降の記録がない

それまで天文20年正月、2月、3月、4月と記録があった

・天文20年の節会は山口で行われた。雅楽の人(東儀さん?)が大寧寺に一緒にいっていて墓もある

朝廷は日常的な管理運営を狙っていた

・櫛田さんは陣の座をつくる人、冠をつくったり、玉座の火鉢をつくったりする役割の人。

・二條さんが櫛田さんを呼んだ。

・櫛田さんの息子の記録で、家督相続について仕事を相続しようとしたけど出来なかったこと、元旦に後奈良天皇が節会をするために山口に下向する必要があったという記録があり

・このため、山口で節会は実行されたことがわかる

・武力行使によって大内氏の崩壊を招いた。

・杉、内藤、陶が転覆をはかった

・三家から見ると公家の存在は驚異であった。

・義隆の人柄が原因とかではなくて、公家に与えられた特権が問題だった。

・陶は革命論者であった。

・毛利元就も関与した。大友家の史料に残っている。宗麟は元就の支援を讃えている。

・大内氏から変わり、大友家が貿易の中心にいた。

・謀反に関わった公家がいるかもしれない、それは九条稙通ではないか。

確証はないが、同時期に石見などに旅をしている記録があるので。

・700年以上続いた京を山口に移すのは反対。三好氏も攻撃されてしまう。危険視した。

・多賀神社に奉納された三好長慶の連歌は、天文20年9月22日のもので、大寧寺で義隆がいなくなったことを知って書いたものではないか、謀反に関わったものではないか(大寧寺の変は天文20年8月28日-9月1日)

・謀反に関わった人は長くは生きられなかった。

・後奈良天皇が龍福寺を菩提寺にするよう書状を出している

・それから信長が動いて義輝など暗殺している

・宗麟も島津にとられた

・山口も荒廃した。毛利氏は明との貿易も頓挫し、貿易で富を得るまでにいたらなかった

・毛利氏は大内氏の忠実な家臣として記述した。取り繕いました。

・16世紀後半に書かれたものは、大内氏の遷都計画を消している

・20年の謀反で元就のとった行動にはやましいものがあったといえる

・天皇を移す山口の計画、御所を山口に移し文化経済の中心にするには想像以上の費用がいる

・義隆が準備に気をとられている間に謀反を起こされた

・京都は応仁の乱で荒廃の極み

山口で儀式が行われていた

・20年の事件から明確に儀式の意味が考えられていた

・朝廷の研究において大寧寺の事件は取り上げられていない

・公家達はふらっと来てたまたま巻き込まれた訳ではなく、反乱軍にとって邪魔な存在だったから消された

・当時の朝廷は機能してなかったと考えられるが実際はそうではない

・戦国時代の名称も再検討する必要がある

・陶は戦争に関しては驚くほどの無能だった

・儀式は大事

義隆の死によって忘れられていたけど重要なこと

統治体制は日本の統治法を導いた

というような感じでした。超簡単に書くと、天皇を山口に移そう頑張ってた義隆様は京都の公家さんや三好さん、そんで一部の部下から反感を抱かれてしまったみたい。尼子さんとの戦に敗戦した後くすぶってた訳じゃなくて、ちゃんと大内を守ろうと尽力してたんだなって。それが伝わらなかったんだなって。思いました。

最後に陶さんが軽くディスられているのに笑ってしまいましたが、私も実のこと言うと、自ら水攻めに遭いにいくような人がどうして謀反を成功出来てしまったのかとか思ってたわけで…後ろで手を引いている人がいる説に若干向いていたので、なんかすごいしっくり来てしまったところはありました…(笑)

しかしながら、山口の講座は初めて行きましたけど、皆さん勉強熱心な感じで終わってから資料を整理したりとか集まってお話されていたりとかして、すごいいいなって思いました。私も見習おう…

多賀神社にも行ってきました。大内教弘様にありがとうを伝えた。

これからもなんか変なのが混ざりに行くかもしれませんが、害はないのでそっとそこにおらせて頂けますと幸いです、と関係者各位の皆さまにはお伝え申し上げたい次第でございます。

2019.06.03

5月のGW期間なんですが。

人が多いところが苦手な私は、ほぼほぼ家にいる予定でした。

けれど、なんかこのままどこにも行かないのもアレなのでという気持ちになってしまい、うっかり魔がさしまして。

宗像大社&宇佐神宮に行ってしまいました。

元号が変わるから、皆お正月気分で、御朱印帳頂いているだとか、参拝しているだとか聞いていたのに、ですよ。

宗像大社は代々大内方だったけど、宇佐神宮も大内方だったということを知ったからです。ていうかどっちも好きな神社だからです。

★★★

宗像大社につきましたがめちゃめちゃの晴天でとても暑かった。

けど、宗像大社は、途中すんごい木陰になるところがあるんですよ。

暑いとすぐ熱中症気味になる私は本当に有り難いご加護を頂いた気分。

神宝館行って、キラキラ輝く金色の指輪をみたりしてね。歴史を感じてきました。

参拝時にはこんな変なサイト作って大宮司だった人を変なことにして本当に申し訳ありませんと平謝りしました。

関係のある史跡に行きますと、私のことは呪っていいから、家族のことは呪わないでくださいみたいなことをいつも言っておりまして、こちらでも例に漏れず申し上げましたです。

次に宇佐神宮。元号が変わったので、普段入れないところに入れます、ですとか、歴代の天皇から頂いたものを期間限定で展示しています的なところがあったりしましてですね、思った以上に時間がかかって、有り難いんですが人がめちゃ多いしあっついしで、フラッフラになりました。体力不足を実感しています。

あとは、車で走ってる時通りがかった、香春城城主の千手さんて方が気になってみたり。なんか城跡っぽい山の形だねーって言って気になって調べたらホントにそうだった的な。

天野隆良さんの奥様が千手興国さんの娘だったので何か関連が…?と思いましたが情報見当たらずでした。

そんで、帰りに立ち寄った道の駅に、山口で講座があるという情報(ポスター)を見つけてしまいました!

暑さ等々で魂が抜けかけていたため、これは運命に違いない…って思ってしまってですね、行くことを決意したのでありました。

2019.06.01

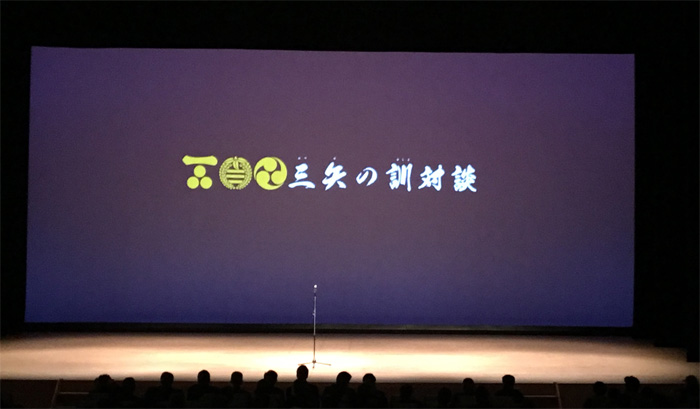

3月に三矢の訓対談が三原市であったため行ってきました。

第一部、饗応食試食、第二部とあって、諸事情あって第一部と饗応食試食しか参加できなかったんですが、またつらつらと書いていきたいと思います。

★★★

この講座はレジュメがないので自分が書いたメモ書きを載せます。

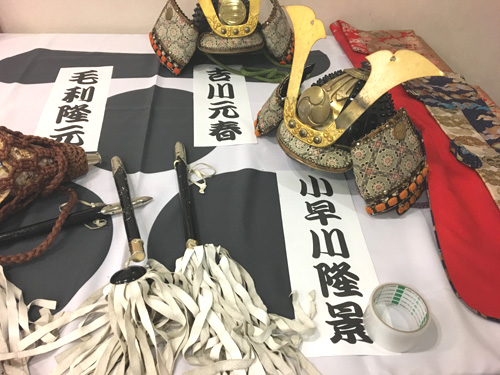

毛利、吉川、小早川家の子孫の皆さん&安芸高田市長、北広島町長、三原副市長、秋山先生、杉山先生、大成さん達のディスカッション形式だったからです。

こんな腐ったサイトに書いてしまうのも心苦しいほど、なんかえらいところに来た感が今更しています。

各家の子孫といっても、戦国時代にとても詳しいっていうことはなかったので、知らない人にもわかりやすく説明するような感じに補足などがあって、少し知っている程度でも楽しめる内容で面白かったです。

超メモなので自分でもよくわかんないとこありますがご了承ください。

・三子教訓状は吉川の元長さんも書き写したものが吉川資料館にある

・元長が複製したのは元春の命

・しっかり共同して毛利家をもり立てなさい、毛利家を宗家として継承していきなさい

・広家は関ヶ原終了後のし書きを輝元に送った

中身は元就公のおしえ

運が良かっただけ

天下をとっちゃいけない

元春はこの訓戒を言い聞かせていた

三子教訓状の中身をかなり詳しく話していた

・吉川経幹 毛利家臣の一人 長州征伐

毛利家主戦論を唱えていた

広家の意訓もあり、何度でも不同意申し上げる

ここで戦争したら毛利が終わる

毛利敬親が後ろ盾になり、和睦を政府に申し入れ第一次は乗り切った

明治維新前に毛利元徳公爵、親族として吉川小早川家も入れている

戦前まで三子教訓状のおしえが生きていたのではないか

・戦国時代は親兄弟が争うのは当たり前

・元就以降は一族間の争いがなかった

・孫の代まで続くのは難しいかもしれないが、せめて兄弟は守りなさいという思いがあった

・元就の思いを越えて守られてきた

・花笠祭りは吉川の皆さんが敵を欺くために女装したのがはじまり

・安倍首相のアベノミクスが掲げられた時、2月25日に三本の矢を贈っている

・小早川さんの絆

・秀秋を毛利家に行かすわけにはいかなかったので、隆景が引き取った

・雑誌のプレジデントで石田三成の子孫と対談し、親友になられた小早川子孫のお方すごい

・今の小早川家は毛利から小早川を継いだ

・子孫の方はマツダの人

・日々歴史とか三矢の訓を考えるのは難しいけど、絆はいきているよね

●歴史ブームについて

・毛利:大河(元就、花燃ゆ)をやったとき、毛利の歴史は全国レベルになったかな。10,20代の人が熱心なのは感心している。

・吉川:最近の入館者に若い人、女性が増えている。現代語訳を熱心に読んでいる。若い人がコンピュータゲームで格好良くなった武将を見ているから影響していると思う

元春は勇猛果敢な猛将のイメージ

元春が尼子を攻めたとき、太平記という戦記を書き写した人、文武両道備えた人

・小早川:車一筋だよ!

石田、明智、長宗我部の末裔で食事会した

細川ガラシャ、村上の末裔にも会ったよ

(コミュ力がすごい)

・安芸高田市市民の皆さん毛利のことやった

大河ドラマのロケ地中世の形のものない

表現に苦労した

市民の方々に遺訓を伝えていこうと掛け合ったりした

観光資源になった

山も森林整備した育ちにくいことだった

逆に魅力がある

語り手は必要

・バスツアー良いよね

海外の人にもわかりやすいものが必要かもね

インバウドやっていこう

萩でもいろいろやってるからよろしくね

●戦国時代饗応食について

保温できないからご飯に湯をかけておゆづけにしてた

あわひは白和えのこと

かわうそ、白鳥なんかもある

再現するにあたり、大内氏は何を食べたか

作り方は書いていないので(出されたものしか書いてない)

色んな資料を見ながら研究した

県立広島大学の生徒さんが考えた

実際に試食がなされる

反応はちょっと微妙だった

↑ここまでが講演会の内容でした。

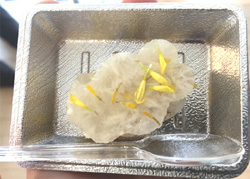

そして饗応食ですが、私らも試食させてもらいました!

思ったより沢山用意されていて、歴史のことを調べたりするだけでも大変なのに、実際に作るなんてほんと大変だっただろうなあって感動。

当時の食事なので、味は今みたいにしっかりついてないのですが、生臭いとかはなくて美味しかったです。

ここまでで帰りの時間がおしてきてたので、グッズとか買って、たかたん&舞太郎&やっさだるマンを写真におさめました。

舞太郎がめちゃめちゃ近くに寄ってくるから楽しくて爆笑してしまいました。

たかたんはゆるふわな動きでめちゃかわいかった。

やっさだるマンも元気だった。

間近で見たの初めてだったからかなりテンションが上がってしまいました。

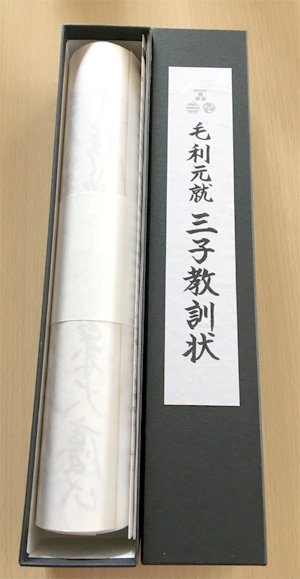

そして!三子教訓状のレプリカゲットしましたよ!

家宝にするよ(拝)

2019.05.31

2月の話になりますが、毛利兄弟のふるさと講演会

三子教訓状と毛利三兄弟の「絆」に参加してきました。

本当は昨年にあったのに、台風のため2度延期になったそうで、

当時は全然情報拾ってなかったから、知れて嬉しかったです。

三ヶ月前の話なんで忘れてるところも多い上にいつもながらのぐちゃぐちゃな文章ですが、

最近ほんと記憶力がない自分の備忘録も兼ねて書きたいと思います。。

★★★

会場は八千代文化施設フォルテというところで、向かいに産直市場があって以前から目印になってたのですぐに辿り着くことはできたんですが、初めて一人で参加したからドキドキが止まりませんでした。チキンです。

最初に、ゆるキャラのたかたん&舞太郎&やっさだるマンが登場し、楽屋でいがみ合いをなさっているって衝撃のスクープ情報をもらされていました。

ホントは仲いいよねーって真ん中にいた舞太郎さんが、たかたんさんとやっさだるマンさんに向けて両手を差し出したところ、たかたんさんはすぐに手を取りましたが、やっさだるマンさんが頑なに拒否していました。さあ!って舞太郎さんが促したのに、やっさだるマンさんはまた拒絶したりして、そのやり取りがめちゃ面白かったです。

次に、三兄弟の城跡についてのお話がありました。

隆元さん=多治比猿掛城、郡山城

元春さん=日山城、吉川元春館など

隆景さん=木村城、高山城、新高山城、三原城、湯築城、立花山城、名島城(多い)など

あとは四本目の矢の宍戸さんの城跡五龍城。

ほかには、吉田に皆が集まったときに住んだところがどこかっていうお話。

元春さんのお屋敷はコスモス向かいだそうですよ。身近な場所言われるとちょっと嬉しくなります。

■本題については、気になったところだけざっくり書きます。

●三矢の訓(三本の矢の教え)について否定と肯定の説がある

・否定の説:

元就が三人の息子達を病床に招いて、矢を折らせて兄弟が一致協力することの大切さを説いた、とあるが、元就が病床にあった頃には長男隆元はお星様になってた。元春は出雲の陣中。臨終に立ち会えたのは、隆景と孫の輝元他。(似たような話は中国の古典やイソップ寓話にもある)なので、後世の作り話です。

・肯定の説:

教訓を示した相手は「子ども大勢」などと記されているので、三兄弟のこととは限定していない。元清(21)、元秋(20)、元倶(17)、元政(13)、元康(11)、元総(5)がいて、弓矢の比喩を用いるのに適した年齢の子がいた。

・現在の共通認識

三矢の訓(三本の矢の教え)は後世の創作だけど、三子教訓状っていう長い文を三兄弟に送ったのは事実ですよね。

●三子教訓状が書かれた場所は陶氏居館跡である。

●元就の隠居先候補は金山城であった。吉田から結構距離あるので隆元が焦るのも無理はないと思われる(※個人の感想です)

●隆元さんがてんぱりすぎて面白い

なんやかんやあって元就の隠居を食い止めることが出来たあと、元春・隆景にはたとえ用がなくても時々うちに来て相談させてくださいお願いしますという依頼をしたくだり。

隆元単独の署判の文書も多数あるようで、もっと自信を持ってもよさそうなのに「政務から手をひくなら私も引退します(キリ」

いつ聞いても面白い。

●教訓状への返信が少ないことについて

・教訓状は14ケ条なのに、それに対する返答を書いた請書には9ケ条しかない。

これについては、「毛利家第一」とする元就に対して、元春と隆景が異議申し立ての気持ちがあったのではないかっていう解釈もある。

父「毛利家・ファースト!」春景「NO!」

→隆元の死後、11歳の幸鶴丸を補佐するため、二人は毛利家の運営に一層協力したからそんなことなさそう。

・教訓状は、三兄弟が協議を行った結果、「疎意隔心なく大きなことも小さなことも相談することにし、自家の長久を図ります」っていう連署状の提出をしたことを受けてから書かれたものだった。

・隆元は心中の思いを元春、隆景に率直に伝え、二人が毛利家の運営に関与することを望んでいた。

・教訓状の核心的な理念は、3人が協力し合うこと、三家の運命共同体的関係。

・隆元は毛利家が無力になれば、吉川小早川の両家も即時に滅亡するという認識を持っていたということが、教訓状が書かれた弘治3年(1557年)より前の天文23年(1554年)正月2日に書かれた書状でわかる。(厳島合戦は1555年)

・どうやって毛利家を運営していくか考えた延長線上に三子教訓状があった。

・請書(よくわかりました返信)は教訓状の翌日、隆元が書いた。元春と隆景は花押のみ据えた。隆元は、請書では兄弟三人の箇所に返答すべきと考えたから。

●三人の関係と立場

隆元は元春と7歳違い、隆景とは10歳違うが、年の差以上に立場の違いが大きかった。けども、隆元には伝わらず、自分の足らないところを元春隆景が補佐してくる様子がない、吉田に来てもすぐに帰りたがる、隆元をのけ者にして2人だけで親しげにしている(ちこちこと仲良さそうにしている)、隆元から話しかけてもうまくいかない(なつなつとしようとしてもすっと消える)、自分を見限っているなど元就に不満を訴えた。

元春、隆景は他家に養子に行き相続しているので、自分の家を優先しているのは当然だった。

・しかしながら父も仲裁頑張った。父から見て元春は口数が少ない、隆景には隆元に配慮するよう言ったりしたみたい。

・教訓状は、元就が一線引くこと前提で隆元を名実ともに毛利家の当主として前に押し出し、元春隆景が協力する体制を目指していた。

●三兄弟の絆

元春が病気になったとき、父と三兄弟は手紙のやりとり計11通取り交わした。

・元春は薬を飲んでたが、元就は竹原の薬師が調合した薬がいいと聞いたので、隆景に手配を依頼した。隆景から元春が飲んでる薬は竹原の薬師と同じ流れを持つ西条の薬師のだって聞いたから、効果があるかを知らせてほしいって元春に聞いてみたりしている

・的なやりとりをしつつ、元就、隆元、隆景は元春のために医師を手配し、栄養のある食べ物を贈ろうとしていたりしている。元春から、もうよくなったから大丈夫ですって言われたりした。これ以上心配させたらいけん思ったらしい。身内の病状をあれこれ心配する姿が現代の家族と全く同じ。

●輝元と宍戸さんの娘ちゃんとの婚約について

戦国大名の大友宗麟の娘との縁談が上がっていて、この縁談は破談になるかもしれません。その時は、隆家の嫡男の縁談を相談しますねということがあったらしい。

●元春、隆景、福原、口羽が輝元にあてた手紙の中で、「内容を理解したら、同意したという書状をください。

YES or NOではなくYESのみください」っていう書状がある。圧がすごいなって思った。

というような感じでした。

いつもながらかなり端折っています。

三兄弟の仲があんまりよくないとか言われたりもしますけど、現代だって似たようなものかなって思っています。家庭があれば尚更です。

私も弟がいますがそんなめちゃめちゃ仲良しって訳でもないですが、家のことで何かあったらそれなりに連絡は取り合えるぐらいの関係は保ててるから、そんな風に置き換えて考えると、やっぱり毛利家はとても親近感がもてるなって改めて思った講座でした。

2019.05.28

●更新メモ: 懸想の幽鬼 02

令和おめでとうございました。

黒天漫画の続き上げました。

最後の方に若干のRな描写(大内✕陶など)がありますのでご注意くださいよ。

ここから多分ご注意連発することになると思われます。

何故ここで切ったのかって思われるかもですが、一度で上げれそうなページ数がここまでだったっていうことです。深い意味はありませんよ。

描きたいシーン描く前に飽きないよう気をつけます(暑くなると脳が溶けるからね!)

私的にツボい組み合わせがいくつかありまして、その中の1つに、『普段は遊び人的にふわっとして何考えてるかわからないけど真面目になることもある人』✕『口は悪くてアホだけど根はいい人』ってのがあります。

そんな役割を二人には今回ご担当頂こうかな、と。思っておる次第でございます。

とにかく自由ってことです。

二人の髪型もね。他の人もそうですがこの人達は更に現代仕様になってしまっています。

隆良さんは髪がどうしてもボンってなるから、止めるために手ぬぐいをこよりみたいにすんごい細くして前髪を固定していて、黒川さんは、パーマっぽいけど天然パーマだよ。みたいに言い張ってみたりするよ。

隆綱くんもヘアピンに関しては…。

あれがなかったらなんでかしっくりこないから、あのままでいきますです。いや無くてもいいのかな。よくわかんなくなってきた。

どうでもいいですが、冷泉さんも本当は七三分けにしたいけど、どうしても爆発するのがミジンコレベルですが悩みとしてあるのです。弘中さんのまるんとした髪質が羨ましい時がなくはない。無意味に弘中さんの頭をぽんぽんし出す時はミジンコが現れた時。

弘中さんはぱいせんとか陶さんのぴょこぴょこしたのに憧れてたりする。陶さんのぴょこ掴まえて裏拳喰らったりするよね。

無いものねだりって結構好き。

そして更にどうでもいいですが、信長の野望201xの人気投票でまさかまさかの冷泉さんが一位に輝きました!!!

レアリティ高い組と、その下の組とがあって、その下の方での一位なんですけど、本当にすごい。

多分一撃必殺の威力が半端ないせいだと思われますが…

個人的にめちゃめちゃ顔が好みの早川殿ちゃん達も抑えての首位なんで、相方と2人で拍手してお祝いした。

気持ち的にはカープリーグ優勝に匹敵するレベルで嬉しいよ。

なんかお祝いがてら何か描きたいなって思ってますが、さっさと黒天終わらせたい気持ちのが若干強いため、実行に移すかどうかは今年の暑さ次第です。(…)

黒天はあと三回ぐらい続きます。たぶん。。

2019.04.30

●更新メモ: 懸想の幽鬼 01

(令和記念漫画になったらいけないので、慌てて更新します)

平成が終わり、新元号に変わりますね。

お札のデザインも変わったり、色んな事がまたちょっとずつ変わっていくのでしょうね。

どんな時代になっていくんでしょうかね。

どうでもいいことですが、新元号発表直前、M→もうり、T→たかもと、S→すえ、H→ひろなか だから新元号はRがいいなって妄想したら本当にRになってビックリしました。

新元号は万葉集から取ったと聞いて、とても素敵だなあって思いました。

今でこそ和の物が好きな私ですが、ちょっと前までは、古き良き日本は古臭いなんて考えてる時もありました。

新しいものに目を向けるのは良いことですが、今ここに立っている私達の基礎を作ってくれたのは、昔の人達のおかげなんですよ、って最近強く思うようになってきました。

新しい時代に古いものは必要ないと思いますが、今までのものがどうやって作られてきたのか、それを作ったのにも理由があるのだって考えてみると、その辺に転がってるものがね、なんだか価値のあるものに見えてきたりもするんですよね。

元号といえば、隆元さんが生きておられた時代の元号なんて5回変わっていますよ。

陶さんとの差は2歳だけどこの間にも元号が一度変わっているから、陶さん弘中さんが生きておられた時代は元号6回変更。

特に陶さん達と天野隆綱くんの命日は天文と弘治またぐからよく間違える。

歴史苦手だったのはこの辺にもあるのかなって気づき始めたきょうこのごろです。

(物覚え悪すぎるから)

そんなーわけでー!↑

漫画更新しましたよ。

その辺にいる人達を強引に結び付けてみたシリーズ!

たまたま同じ時期に知った、天野隆良さんと黒川隆像さんがメインのお話でございまする!!

誰も喜びません!ね!

はい。相方からはニッチどころの話じゃない言われています。

私もそう思います。

またまた完全な自己満足でございます。

今はほら、大河ドラマも近代ものですし、歴女=刀剣好きですよね?って言われる昨今ですから、戦国は今はちょっと休憩中じゃないかな?って。

だからね、そっと自分のやりたいなーって思う話を描いて、モチベ上げてってもいい時期じゃない?ってね。思ったんだYONE。

…すみません最初から自分のやりたいネタばかりぶっ込んでました。

天野隆良さんや黒川隆像さん、そのうち二人がメインの話を考えたいなあって思ってたんですけど、真面目に考えるとメチャメチャ根暗になるんでちょっと楽しくRしたいなって方向にシフトできたのがついこの間でした。

話としては、オカルト的なモノに手伝って貰っちゃいましたよ。

昔、平安ものが好きだった頃は陰陽師大好きでした。

神職は幽霊退治出来るに決まってるよ!みたいな。

黒川さんは神職の人なのできっと幽霊退治出来るはずだよね!みたいな。

そんなイメージだけで描きました。

最初の頃は、不良で軟派なとこがあった隆良さんは、意外と純粋な所があるアホの子に。

チャラいけど意外としっかりしてる所も無くはない黒川さんは、ただのチャラい人に。

期待のホープ岡部さんは、冷静沈着で真面目で普通の人だったはずが、突如として降って湧いた甘党っていう謎の設定により、お菓子上げないと狂犬になる変な人になってしまいましたよ。

なんとなく登場させて、一番普通だねー、って言ってもらえる人ほど、おかしな設定が追加されてしまうきらいがあります。

この話にはもちろん隆元さん出てきませんよ。

隆元さんが大内家に来る前の、義隆様と隆房くんがイチャイチャしてた頃でございます。

皆が色に染まってもう無法地帯ですよみたいな。

そんな時期もあったよね的な。

R18も含むので、大丈夫そうならご覧頂けたらと思います。

無理して見ることはありませんよ。

ネーム何も考えずガーッと描いてしまったせいで、ちょっとずつ上げるつもりなのに切りどころがわからず、若干ぶつ切りになってしまってます。

全部で4から5回ぐらいで終わりたいと思ってますので、どうぞよしなに。

2019.03.21

季節ごとにトップ絵変えるのをもういい加減やめたいなって思うのだけど、

そんなことしたら色塗りの仕方を忘れてしまいそう。

半ば強迫観念のように更新しています。

2019.02.26

去年の11月の話になりますが、

「戦国期の宍戸氏と毛利氏」という公開講座にちょこっとだけ参加しました。

昨年は、宍戸隆家さん生誕500年記念だったようで、企画展などあったみたいなんですけど、ちょっと色々あって全然行くことができませんでした…

11月にあった講座も、最初だけちょこっと聞いて、一緒に行った相方が体調を崩してしまったため、宍戸氏の系譜のところぐらいしか聞くことができずに大変無念な気持ちになったことを思い出します…

どうでもいいですが、この講座があった会場はめちゃくちゃ馴染みのある場所でした。

祖父母の家が近くにあるのです。(にしこうっていうスーパーによく行って、遊具で遊んでました)

なので、宍戸さんの事はなんとなーく耳にはしていました。

(しかし歴史は苦手だった)

まあ過去を悔やんでも仕方ありませんので、ちらっとメモしていたことを書きたいと思います。

講座の前には、貫心流の演舞がありました。広島藩は皆この流派だったとのこと。

居合抜きの型などを初めて見てかっこよさにしびれました。

貫心流の祖である宍戸司箭家俊さんは、隆家さんの大叔父さんなんだそうですが、空を飛んだらしい。

「1570年4月に深瀬より飛行し愛宕山を住処とした」そうで、亡くなった魂が愛宕山に飛んでったとかそういう話ではないかと解釈したんですけど、飛行しっていう表現にロマンを感じました。

…でね。ここからが肝心の話なんですけど。

隆家さんは永正15年(1518年)生まれと思ってましたが、根拠がないんですって。

時は過ぎて1595年、隆家さんの娘さんの南の方さんが、「壬午御歳」の「御祈念」のため、厳島社内侍衆へ寄進したことを伝えた文書があるんだそうです。

意味はさっぱりわかっていませんが、「壬午」生まれの人について何かしたんだと思われます。

「壬午御歳」の「壬午」は1500年台だと、1522年と1582年しかないのです。

前置きが長くなりましたが、「壬午御歳」がお父さんのことだとしたら、1522年生まれかもしれないそうで!

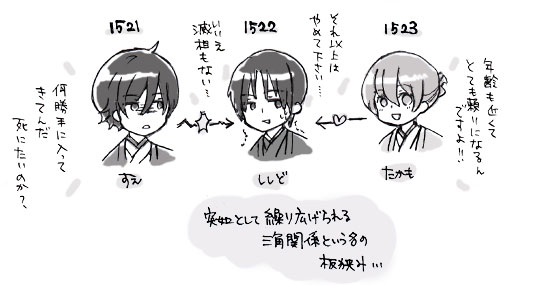

1523年は、隆元さんの生まれ年!

1521年は、陶さん(&弘中さん)の生まれ年!

この間!に!宍戸さんは生まれた!!ということになるんだそうですよ奥さん!!

つまり、隆家さんの生まれ年がもし、このサイトを始める時点で1522年だとしたならば…

私は陶さんとこに行かずにすんだ…ということになります…

隆元さんと何か線を結べる人はいないかー!!と探し回って見つけた陶さんでしたが…

いらなかった…ということになり…ます…

まああの、始める時点でよくよく調べていれば、候補はたっくさんいたと思われますが…

が。

もう遅いです

もう大内家にずぶずぶです。

毛利家にもずぶずぶです。

だからこのまま行くねっていう。

そういう話をしたかったっていうことです。

おしまい。

2019.02.22

●更新メモ: 宴のあとは

ようやく漫画更新しましたよ。

2019年も始まったので、陶さんと隆元さんからよね!

もーとーにかくイチャイチャイチャイチャさせるぞー!と気合入れたのが、トップ絵を更新してからでした。

いつまでかかってんだっていう。

しかも新年ネタだっていう。

旧正月とっくに終わってしまいましたね。

雨水も過ぎてしまいましたよ。

はい。更新するごとにようやくーとか久しぶりーとか言ってるのでもう言わないようにします。

これがうちのペースだって受け止めます。

今回から、漫画描く紙を変えました。

A5からB5に。すごい進化!

このサイトを始めたころは、落書きの落書きっていう気持ちだったので、ちょっと描いてさらっと上げて逃げようぐらいに思ってたんです。

でも、ほんのちょっとずつ、絵のことや歴史について勉強していきたいかな?なんてやってったら、なんだかA5がすごい小さく思えてきましてね。

なので、圧縮のサイズもちょっとだけ大きくなってますが仕様ですのでご了承くださいませです。

2019.01.10

皆様あけおめでございまする!

…ということで鏡開き前の滑り込み新年のご挨拶でございます(汗)

昨年は更新サボりまくったので、今年は頑張りたいですがまあぼちぼちペースは変わらないかな……

いかんせん絵を描くのが段々と遅くなってるのですよ。

加えて若干の腱鞘炎です。親指の自由が効きませんよ。

腱鞘炎になるほど描いてないっていうのにね。

今年最初の更新もトップ絵を冬絵にするところからです。

漫画のペースはアレですが、妄想は常にやっておりますよ。

いつも心に毛利大内。

今年も当サイトをどうぞよろしくお願いいたします。